1.

A distanza di sei anni dal clamoroso successo editoriale de Il Capitale nel XXI Secolo, Th. Piketty pubblica Capitale e Ideologia: un saggio imponente, strutturato come il primo, con un’infinità di densi capitoli, un numero di tabelle statistiche impressionante e un apparato di note sterminato. La serietà dello studioso, che peraltro si avvale di una vasta équipe di collaboratori, è al di fuori di ogni dubbio, tanto più se si tiene conto della sua consapevolezza del relativismo del suo punto di vista: “Se dovessi analizzare come si è evoluta la mia visione della storia e dell’economia da quando avevo 18 anni fino a oggi, credo che siano state soprattutto le fonti storiche che ho scoperto e sfruttato a modificare significativamente le mie posizioni giovanili (che erano più liberali e meno socialiste di quanto non siano diventate in seguito). In particolare, la scrittura di Hauts revenus en France au XXe siècle (2001) mi ha fatto capire quanto la riduzione delle disuguaglianze fosse stata conquistata con la violenza, nel corso dell’ultimo secolo. La crisi del 2008 mi ha spinto a interessarmi più da vicino alla fragilità finanziaria, patrimoniale e internazionale del capitalismo mondiale, nonché alla storia del capitale e della sua accumulazione, che è l’argomento de Il capitale nel XXI secolo (2013). Ora, questo libro si basa su nuove fonti – relative sia alla storia coloniale sia ai sondaggi post-elettorali – che mi hanno portato a elaborare un approccio politico-ideologico ai regimi basati sulla disuguaglianza. Ma questa è indubbiamente una ricostruzione troppo razionale, che non tiene conto degli effetti delle mie esperienze personali, vecchie e nuove, sull’elaborazione di questo o quel ragionamento. In questo libro ho cercato di trasmettere al lettore la parte cosciente del mio percorso, vale a dire le fonti storiche, le opere e le letture che, per quanto mi sia possibile giudicare, mi hanno portato alle posizioni che oggi sostengo.”

L’intento del saggio, coraggioso e ambizioso al tempo stesso, è di salvare il capitalismo, la cui deriva neoproprietaristica ha prodotto, negli ultimi 30 anni, “livelli impressionanti e incontrollati di disuguaglianze di reddito e di concentrazione della ricchezza”, e di avanzare proposte atte a frenare tale deriva in nome di un socialismo partecipativo, “vale a dire una nuova prospettiva di uguaglianza di portata universale, basata sulla proprietà sociale, sull’istruzione e sulla condivisione delle conoscenze e dei poteri.”

Riformista e non rivoluzionaria (ma semplicemente perché non avalla alcuna violenza da parte degli oppressi), la proposta di Piketty è orientata a promuovere una società giusta, vale a dire una società “che consente a tutti i suoi membri di avere l’accesso più ampio possibile ai beni di base: l’istruzione, la salute, il diritto di voto e, più in generale, la più completa partecipazione alle varie forme della vita sociale, culturale, economica, civile e politica. La società giusta organizza i rapporti socioeconomici, la proprietà e la distribuzione dei redditi e dei patrimoni, allo scopo di permettere ai membri meno privilegiati di beneficiare delle condizioni di vita migliori possibili. Una società giusta non implica uniformità o uguaglianza assoluta. La disuguaglianza dei redditi e dei patrimoni in una società può essere giusta, nella misura in cui è il risultato di aspirazioni diverse e di distinte scelte esistenziali, e se permette al contempo di migliorare le condizioni di vita e di aumentare le opportunità dei soggetti più svantaggiati.”

Una società giusta non può essere realizzata che da un socialismo partecipativo, la cui illustrazione occupa l’ultima parte del saggio, la quarta.

Le prime tre parti sono dedicate ad un’analisi fin troppo minuziosa della storia e dell’evoluzione dei regimi basati sulla disuguaglianza, che Piketty identifica nelle società ternarie “formate da tre gruppi sociali distinti, ognuno dei quali svolge funzioni essenziali al servizio della comunità nel suo complesso e indispensabili per la sua continuità futura: il clero, la nobiltà e il terzo Stato”; nelle società schiaviste e coloniali, caratterizzate essenzialmente dal lavoro forzato; e le società proprietaristiche o capitalistiche in senso stretto, il cui sviluppo ha riconosciuto una tendenza costante a favorire le classi agiate fino alla metà del Novecento allorché in Europa si è imposta la socialdemocrazia, che ha comportato la redistribuzione della ricchezza. Dagli anni ‘80 in poi del Novecento, grazie anche alla crisi e al crollo del comunismo sovietico, il capitalismo ha ripreso la sua marcia producendo livelli inquietanti di disuguaglianza.

Al di là dell’analisi dei regimi di concentrazione della ricchezza verso l’alto della scala sociale, a Piketty interessa comprendere in nome di quali fattori tali regimi si sono potuti perpetuare nei secoli.

Al riguardo egli scrive: “Ogni società umana deve giustificare le sue disuguaglianze: è necessario trovarne le ragioni, perché in caso contrario è tutto l’edificio politico e sociale che rischia di crollare. Ogni epoca produce, quindi, un insieme di narrative e di ideologie contraddittorie finalizzate a legittimare la disuguaglianza, quale è o quale dovrebbe essere, e a descrivere le regole economiche, sociali e politiche che permettono di strutturare l’insieme. Da questo confronto, che è al tempo stesso intellettuale, istituzionale e politico, emergono in genere una o più narrative dominanti sulle quali si fondano i regimi basati sulla disuguaglianza in essere.”

Per distinguere il suo pensiero dai “tanti discorsi conservatori finalizzati a dimostrare che esistono dei fondamenti “naturali” delle disuguaglianze” e “da certe dottrine, qualificate talvolta come “marxiste”, secondo le quali la situazione del potere economico e dei rapporti di produzione determinerebbero quasi automaticamente la “sovrastruttura” ideologica di una società”, Piketty insiste “sul fatto che esista una sostanziale autonomia della sfera delle idee, che è la sfera ideologico-politica.”

Più in particolare egli propone una “nuova” concezione dell’ideologia, che viene così descritta: “In questo libro voglio provare a usare la nozione di ideologia in modo positivo e costruttivo, cioè come un insieme di idee e di narrazioni a priori plausibili e intese a descrivere come si dovrebbe strutturare la società. L’ideologia sarà inquadrata nelle sue dimensioni che sono al tempo stesso sociali, economiche e politiche. Un’ideologia è un tentativo più o meno coerente di dare risposte a un insieme di problemi, quanto mai ampi, relativi all’organizzazione desiderabile o ideale della società.

[…]

Si tratta in particolare del problema del regime politico, cioè l’insieme di regole che descrivono una comunità e il suo territorio, i meccanismi che permettono di prendere le decisioni collettive e i diritti politici dei suoi membri. Tutto questo include le diverse forme di partecipazione politica, il ruolo dei cittadini e degli stranieri, dei presidenti e delle assemblee, dei ministri e dei re, dei partiti e delle elezioni, degli imperi e delle colonie.

Si tratta anche del problema del regime della proprietà, l’insieme delle regole che descrivono le diverse forme possibili di possesso e le procedure legali e pratiche che definiscono e regolano i rapporti di proprietà fra i gruppi sociali interessati: il ruolo della proprietà privata e pubblica, immobiliare e finanziaria, fondiaria e mineraria, schiavile e servile, intellettuale e immateriale, nonché i rapporti tra proprietari e locatari, nobili e contadini, padroni e schiavi, azionisti e salariati.

Ogni società, ogni regime basato sulla disuguaglianza, si caratterizza per un insieme di risposte, più o meno coerenti e stabili, al problema del regime politico e al problema del regime della proprietà. Queste due serie di risposte e di narrative sono spesso strettamente legate fra di loro, perché in linea di massima derivano entrambe da una medesima teoria della disuguaglianza sociale e della sperequazione fra i diversi gruppi sociali in essere (disuguaglianza e sperequazione vere o presunte, legittime o deprecabili).”

Sulla base di questa concezione, Piketty giunge alla conclusione che “La disuguaglianza non è economica o tecnologica: è ideologica e politica.”

E aggiunge: “Nei limiti del possibile in questo libro vorrei tentare di prendere sul serio le ideologie. In particolare, vorrei concedere una possibilità a ogni ideologia del passato recuperandone la specifica coerenza, con particolare riguardo alle ideologie proprietariste, socialdemocratiche e comuniste, ma anche alle ideologie trifunzionali, schiaviste o colonialiste. Parto dal principio che ogni ideologia, per quanto estrema ed eccessiva possa apparire nella difesa di un certo tipo di disuguaglianza o di uguaglianza, esprima a suo modo una certa visione di società giusta e di giustizia sociale. Visione che ha sempre un fondo di plausibilità, di sincerità e di coerenza, dal quale è possibile imparare qualcosa per il futuro, a condizione però di studiare queste traiettorie politico-ideologiche non in modo astratto, astorico e a-istituzionale, ma al contrario nel rispetto del modo in cui si sono incarnate in determinate società e in epoche storiche e istituzioni specifiche, caratterizzate da particolari forme di proprietà e di regime fiscale e dell’istruzione.”

Che uno studioso di scienze sociali si attenga al principio di comprendere i fatti oggetto della sua indagine senza giudicare è senz’altro ammirevole. In rapporto alla storia delle disuguaglianze, che hanno prodotto e continuano a produrre infinite sofferenze, l’intento è un po’ difficile.

2.

La giustificazione delle tre tipologie di società analizzate da Piketty non sono particolarmente originali.

Per quanto riguarda le società trifunzionali si legge: “il sistema trifunzionale di giustificazione della disuguaglianza alla base delle società ternarie – l’idea che ciascuno dei tre gruppi svolga una funzione specifica (religiosa, militare, produttiva), e che questa tripartizione comporti un vantaggio per la comunità nel suo insieme – deve sempre avere un minimo di plausibilità, affinché il sistema possa perdurare. Nelle società ternarie, come in tutte le società, un regime basato sulla disuguaglianza può persistere soltanto se si basa su una complessa miscela di coercizione e di consenso. La coartazione pura e semplice non basta: il modello di organizzazione sociale sostenuto dai gruppi dominanti deve godere di un minimo di adesione da parte della popolazione, o quantomeno da parte di una sua quota significativa. La leadership politica deve sempre basarsi su una forma minima di leadership morale e intellettuale, cioè su una teoria credibile di bene pubblico e d’interesse generale. Questa è senza dubbio la caratteristica più importante che accomuna le società trifunzionali e tutte le società che sono seguite.

La particolarità delle società ternarie è in sintesi il loro modo specifico di giustificare la disuguaglianza: ogni gruppo svolge una funzione indispensabile per gli altri gruppi e fornisce a ciascuno dei servizi vitali, così come fanno le diverse parti di uno stesso corpo. La metafora del corpo umano viene infatti usata di frequente, nei vari testi che teorizzano l’organizzazione trifunzionale di quelle società.” In breve, è l’apologo di Menenio Agrippa…

Le società schiaviste, come quella statunitense fino alla guerra civile ottocentesca, sono giustificate per un verso dalla sacralizzazione del principio di proprietà (dell’uomo sull’uomo) e, per un altro, da una visione paternalista, che richiama La capanna dello zio Tom, espressa a chiare lettere da John Calhoun, vicepresidente degli Stati Uniti dal 1825 al 1832, il quale “presentava con incessante fermezza “lo schiavismo come un bene positivo” (slavery as a positive good) anziché come un “male necessario” (necessary evil) quale troppo spesso lo definivano i più pavidi (secondo l’opinione di Calhoun) tra i difensori del sistema. Il principale argomento del senatore verteva sul paternalismo e sulla solidarietà che connotavano il sistema schiavista. Secondo Calhoun i malati e gli anziani erano trattati molto meglio nelle piantagioni del Sud che nei centri urbani e industriali del Nord, del Regno Unito e dell’Europa, dove gli operai che non erano più in condizione di lavorare venivano abbandonati per la strada o in ospizi disumani.

Secondo Calhoun, questo non sarebbe mai potuto avvenire in una piantagione dove gli anziani e i malati continuavano a far parte della comunità e venivano trattati con rispetto e dignità fino alla fine dei loro giorni.”

Nonostante il paternalismo, l’intuizione che il “consenso” degli schiavi fosse una pia illusione era diffuso: “Jefferson considerava la schiavitù un male, del quale non vedeva come ci si potesse liberare. “Tremo per il mio paese quando penso che Dio è giusto e che la sua giustizia non potrà dormire per sempre,” affermava con preoccupazione l’estensore della Dichiarazione d’Indipendenza, incapace di concepire la possibilità di un’emancipazione pacifica. “Teniamo un lupo per le orecchie, e non possiamo né continuare a tenerlo né lasciarlo andare senza pericolo. Sul piatto della bilancia da una parte c’è la giustizia e dall’altra la nostra tutela.”

[…]

Il timore di un’inevitabile vendetta degli schiavi liberati – o semplicemente di una coabitazione impossibile – era molto diffuso fra i proprietari. Questo spiega la creazione nel 1816 della American Colonisation Society (ACS) il cui progetto – fortemente voluto da Jefferson, Madison e Monroe, nonché da un gran numero di schiavisti – consisteva appunto nel deportare gli schiavi liberati in Africa. Si trattava di una forma estrema di quella segregazione fra bianchi e neri che fu attuata negli Stati del Sud dal 1865 al 1965. Pur di mettere una certa distanza fra i due gruppi, perché non separarli con un oceano?”

Per quanto riguarda le società coloniali, la giustificazione distingue “due fasi storiche della colonizzazione europea: la prima che inizia all’alba del Cinquecento, con la scoperta dell’America e delle grandi vie marittime che dall’Europa conducono in India e in Cina, e termina tra il 1800 e il 1850, con la fine graduale della tratta atlantica e dello schiavismo. La seconda fase culmina invece negli anni compresi tra il 1900 e il 1940, e si conclude con la conquista dell’indipendenza degli ex possedimenti coloniali negli anni sessanta (o negli anni novanta, se includiamo nello schema coloniale il caso particolare del Sudafrica con la fine dell’apartheid) del secolo scorso.

Per semplificare, il primo periodo corrisponde a una logica che oggi viene comunemente definita come “di guerra e di rapina”, basata su un dominio militare violento e sulla deportazione forzata o sullo sterminio delle popolazioni, come avvenne sia nel quadro del commercio triangolare e dello sviluppo delle società schiaviste (nelle Antille francesi e britanniche nell’oceano Indiano, in Brasile o nell’America settentrionale), sia nel caso della conquista spagnola e portoghese dell’America centrale e del Sud.

Il secondo periodo viene spesso presentato sotto una luce più serena e benevola, specie nei paesi ex colonizzatori, che insistono soprattutto sulla dimensione più intellettuale e civilizzatrice di questa seconda fase del dominio coloniale. Le differenze fra i due periodi sono innegabili, ma ciò non significa che nel secondo non ci sia stata violenza; inoltre, i fattori di continuità tra l’una e l’altra fase sono comunque evidenti.”

È insomma il fardello dell’uomo bianco di Kipling a stendere un velo sulla violenza e la rapina, che è ancora in atto per via del neocolonialismo.

La società proprietaristica, o capitalistica in senso stretto, riconosce come giustificazione la sacralizzazione del principio di proprietà. Tale sacralizzazione è stata messa in gioco ed è andata in crisi solo nel periodo 1914-1950 per effetto di una triplice sfida: “una sfida derivante dalle disuguaglianze interne alle società proprietariste europee, che condusse, alla fine del XIX secolo e nella prima metà del XX, al sorgere prima di narrative antagoniste e poi di regimi antagonisti, comunisti e socialdemocratici; una sfida derivante dalle disuguaglianze esterne, legata alla contestazione dell’ordine coloniale e ai movimenti indipendentisti, che nello stesso periodo divennero sempre più potenti; infine, una sfida nazionalista e identitaria, che spinse le potenze europee a radicalizzare la concorrenza reciproca fino a provocare, tra il 1914 e il 1945, la loro stessa autodistruzione in una guerra suicida e genocida. È il convergere di queste tre profonde crisi culturali (l’emergere del comunismo e del socialismo, il crepuscolo del colonialismo, il nazionalismo e il razzismo) con specifiche traiettorie di eventi a dar ragione della radicalità della contestazione e della trasformazione osservata.”

È in risposta a questa sfida che, nel secondo dopoguerra, si realizzano le società social-democratiche che perseguono l’obiettivo di riformare il capitalismo utilizzando le imponenti ricchezze che esso produce per rispondere ai bisogni sociali di sicurezza, salute, istruzione, previdenza, ecc.: “Nel corso del periodo 1950-1980, l’età d’oro della socialdemocrazia, le disuguaglianze di reddito sono state molto più basse che in tutti gli altri periodi storici – negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Svezia, Giappone e in quasi tutti i paesi europei e non europei per i quali sono disponibili dati adeguati. La riduzione delle disuguaglianze fu in parte una conseguenza delle devastazioni belliche, che avevano impoverito di più coloro che possedevano molto, rispetto a coloro che non possedevano nulla. Ma fu soprattutto il risultato delle politiche fiscali e sociali adottate, che permisero di dar vita a società allo stesso tempo più giuste e più prospere di tutte le società precedenti, e che possiamo generalmente definire come “società socialdemocratiche.”

I concetti di “società socialdemocratica” e “socialdemocrazia” vanno qui intesi in senso ampio, e verranno usati per descrivere un insieme di pratiche e di istituzioni politiche finalizzate all’integrazione sociale della proprietà privata e del capitalismo; pratiche e istituzioni politiche che durante il XX secolo furono adottate in un gran numero di società non comuniste, europee ed extraeuropee, anche senza che tali esperienze si definissero in maniera più o meno esplicita “socialdemocratiche”.

Per quanto storicamente importante, l’esperienza socialdemocratica, però, non ha modificato radicalmente la logica intrinseca del capitalismo: “la società socialdemocratica europea degli anni dieci del XXI secolo, benché meno diseguale di quella proprietarista della belle époque o di altri modelli di società nel resto del mondo, rimane pur sempre caratterizzata da forti privilegi economici e monetari delle classi elevate.”

Come conseguenza del mantenersi di tali privilegi, non c’è da sorprendersi se “a partire dal 1980, nella maggior parte delle principali regioni del mondo – Europa socialdemocratica, Stati Uniti, India o Cina – si è registrato un ritorno della disuguaglianza, con un forte aumento della quota di reddito totale nelle mani del gruppo del 10% dei più ricchi e un forte calo della quota che va al 50% dei più poveri. All’interno di questo panorama generale, le società socialdemocratiche europee sono quelle nelle quali la disuguaglianza è aumentata di meno tra il 1980 e il 2018. In questo senso, il modello socialdemocratico europeo sembra essere più protettivo di tutti gli altri modelli (soprattutto del misero welfare statunitense) di fronte alla tendenza aggressiva di aumento della disuguaglianza in atto fin dal 1980. Il divario rispetto ai periodi precedenti è comunque chiarissimo anche in Europa, specie rispetto al minimo storico registrato negli anni dal 1914 al 1950, e alla successiva stabilizzazione degli anni 1950-1980. Nell’attuale contesto di crescente concorrenza fiscale e sociale, che peraltro gli stessi governi socialdemocratici hanno contribuito a creare, non si può escludere che questa tendenza all’aumento della disuguaglianza iniziata dopo gli anni ottanta del secolo scorso prosegua e si consolidi in futuro, mettendo fra l’altro in forte difficoltà i paesi africani, asiatici e latino-americani che stanno cercando di costruire modelli sociali praticabili.”

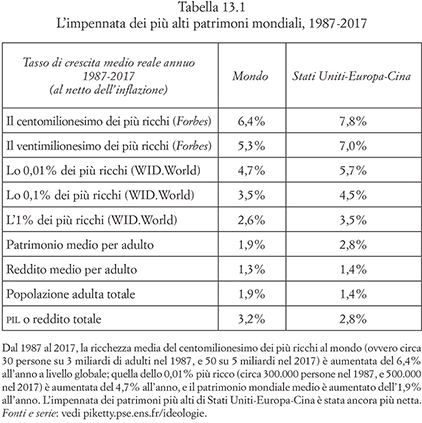

Si giunge così al neoproprietarismo contemporaneo, caratterizzato da un aumento continuo e critico della disuguaglianza sociale in tutto il mondo e da un’impennata dei patrimoni più alti di alcune nazioni, come risulta dalla tabella seguente:

Tali dati “indicano che l’aumento della crescita è stato sostanzialmente analogo nei due periodi intermedi 1987-2002 e 2002-2017, nonostante la crisi finanziaria: dunque c’è da pensare che siano in gioco forze strutturali molto potenti. È possibile che la dinamica dei mercati finanziari sia strutturalmente sbilanciata a favore dei grandi portafogli, che riescono a ottenere rendimenti reali molto più elevati degli altri, addirittura prossimi all’8-10% all’anno, come nel caso dei portafogli finanziari delle maggiori università statunitensi. Tutti i documenti disponibili indicano che i più ingenti patrimoni mondiali hanno beneficiato di strategie di elusione fiscale particolarmente vantaggiose, che hanno consentito di aumentare il divario rispetto ai patrimoni più modesti.”

L’altra faccia della medaglia è, ovviamente, l’impoverimento degli Stati meno competitivi: “gli Stati più poveri del mondo si sono ulteriormente impoveriti nel periodo che va dagli anni settanta-ottanta del Novecento all’inizio del nuovo millennio, per poi conoscere una lieve ripresa nel decennio 2000-2010, che però non ha consentito di recuperare il livello dal quale erano partiti (per quanto basso). Per la precisione, se classifichiamo i paesi del mondo in tre fasce (ricchi, medi, poveri) ed esaminiamo il gettito fiscale medio dei paesi poveri – quasi tutti paesi dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale –, si nota che le entrate fiscali sono diminuite, scendendo da quasi il 16% del prodotto interno lordo nel periodo 1970-1979, a meno del 14% nel decennio 1990-1999, per risalire (di poco) al 14,5% nel periodo 2010-2018.

Si tratta di livelli di entrate molto bassi, che nascondono fra l’altro grandi disuguaglianze. In molti paesi africani – come Nigeria, Ciad e Repubblica Centrafricana – le entrate fiscali corrispondono a percentuali comprese tra il 6 e l’8% del PIL. Sono importi a malapena sufficienti per mantenere l’ordine pubblico e le infrastrutture essenziali, e non consentono certo di finanziare investimenti significativi nell’istruzione e nella salute, come si desume dall’analisi della formazione dello Stato centralizzato nei paesi oggi più progrediti.”

La giustificazione del neoproprietarismo è elementare: essa verte essenzialmente sulla meritocrazia: “L’ideologia neoproprietarista sviluppatasi a cavallo tra il XX e il XXI secolo è più complessa di un semplice ritorno al proprietarismo ottocentesco e primo-novecentesco, in quanto è legata soprattutto a un’ideologia meritocratica estrema. Il discorso meritocratico punta a glorificare i vincitori e a stigmatizzare i perdenti del sistema economico per la loro presunta mancanza di merito, virtù e diligenza. In sé questa è un’ideologia piuttosto antica, che in qualche modo è stata utilizzata da tutte le élite, a tutte le latitudini, per giustificare la loro posizione. Questa colpevolizzazione dei più poveri è andata consolidandosi nel corso dei secoli, e costituisce oggi una delle principali caratteristiche distintive dell’attuale regime basato sulla disuguaglianza.”

Alla meritocrazia occorre ricondurre la sacralizzazione dei miliardari: “L’ideologia meritocratica dell’attuale narrazione sociale si accompagna a una glorificazione di imprenditori e miliardari. Un atteggiamento che a volte sembra davvero senza riserve. Come se Bill Gates, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg avessero inventato da soli i computer, i libri e gli amici. Si ha l’impressione che non potranno mai essere ricchi abbastanza, e che il povero popolino del pianeta non sarà mai in grado di ringraziarli abbastanza per tutti i benefici da loro apportati. Per difenderli meglio, cerchiamo persino di operare un netto discrimine tra i cattivi oligarchi russi e i simpatici imprenditori californiani, fingendo di dimenticare tutto ciò che li accomuna: le favorevolissime situazioni di quasi-monopolio, i sistemi legali e fiscali che privilegiano gli operatori più potenti, la sistematica appropriazione privata di risorse pubbliche e così via.

[…]

La forza dell’ideologia corrente può essere dovuta a molti fattori. In primo luogo, come sempre, c’è la paura del vuoto. Se si comincia ad ammettere che Bill, Jeff e Mark potrebbero accontentarsi di possedere “solo” 1 miliardo di dollari ciascuno (anziché 300 miliardi di dollari tra tutti e tre), e che se l’avessero saputo in anticipo avrebbero comunque vissuto le loro vite nello stesso modo (cosa più che plausibile), allora sopravviene il timore di non sapere più a che punto fermarsi. Eppure, l’esperienza storica ci permette di inquadrare l’esercizio e di sperimentare con metodo. Ma non serve: alcuni continueranno a credere che sia troppo rischioso aprire questo vaso di Pandora. Vi è poi da tenere in conto la caduta del comunismo. Gli oligarchi russi o cechi che investono in società sportive e nei media non sono sempre persone molto raccomandabili, ma in qualche modo bisognava pur uscire dal sistema sovietico. Tuttavia, stiamo cominciando a renderci conto del fatto che l’arroganza dei miliardari è diventata preoccupante per le istituzioni democratiche, minacciate anche dall’aumento della disuguaglianza e dal “populismo” (senza bisogno di attendere le rivolte che Young annunciava per il 2033).

L’altro fattore importante di legittimazione dei miliardari è quella che può essere definita “l’illusione filantropica”: in un momento in cui la dimensione dello Stato e i prelievi obbligatori hanno raggiunto, a partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso, livelli inediti rispetto al passato, l’idea che la filantropia (il finanziamento privato disinteressato per il bene comune) debba assumere un ruolo importante ha un qualcosa di “naturale”, di ovvio. In realtà, con l’enorme dimensione acquisita dal potere pubblico, è legittimo esigere una maggiore trasparenza nell’organizzazione dell’esazione fiscale e della spesa pubblica (cosa che non sempre avviene). In molti campi – cultura, media, ricerca – può essere opportuno ricorrere a molteplici finanziamenti, pubblici e privati, garantiti da strutture associative e partecipative decentralizzate. Il problema è che la narrativa filantropica è talvolta messa al servizio di un’ideologia avversa allo Stato, che è particolarmente pericolosa.

[…]

Il secondo aspetto di questa illusione filantropica è la sua scarsa dimensione partecipativa e democratica. In pratica, le donazioni provengono dai più ricchi, che il più delle volte godono di esenzioni fiscali rilevanti. Di fatto quindi sono le classi medie e popolari a sovvenzionare, con le loro tasse, le preferenze dei più ricchi: si tratta di una nuova forma di confisca del bene pubblico e di deriva censitaria.”

3.

È arduo comprendere come queste giustificazioni – delle società trifunzionali, delle società schiaviste e colonialiste, delle società capitalistiche e ipercapitalistiche – siano riconducibili alla concezione dell’ideologia illustrata nei primi capitoli del saggio da Piketty.

Il problema è che tale concezione, manifestamente post-moderna con il suo riferimento alla narrazione, è sostanzialmente banale.

È evidente che Piketty intende prendere le distanze rispetto alla concezione marxista dell’ideologia come sovrastruttura determinata dai rapporti di produzione. Come noto, Marx e Engels hanno affrontato questo tema solo in un saggio (L’Ideologia tedesca), che, tra l’altro, non hanno mai pubblicato. In esso di fatto si legge:

“Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. Le idee dominanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio” (K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1983, pp. 35-36).

Questa concezione dell’ideologia non è stata ulteriormente approfondita da Marx e da Engels. Il suo carattere marcatamente deterministico ha creato, però, dei problemi che hanno costretto Engels a intervenire tardivamente su di essa specificando che i rapporti di produzione rappresentano la matrice della produzione intellettuale solo come ultima istanza. Questo implica la possibilità che gli stessi rapporti di produzione possano dar luogo ad un ventaglio di sovrastrutture.

Questo chiarimento engelsiano è indubbiamente importante, ma, nella sua genericità, non chiarisce molto il problema dell’ideologia.

Nella storia del marxismo tale problema è stato ripreso più volte e approfondito. Il saggio migliore, al riguardo, è Ideologia di Ferruccio Rossi-Landi, che Piketty ignora in quanto è scritto in una lingua che non conosce. In esso vengono analizzate undici diverse concezioni dell’ideologia che qui vale la pena di elencare:

1. Ideologia come mitologia, folklore, credenze popolari, stereotipi, pregiudizi diffusi

2. Ideologia come illusione e autoinganno, con varie sfumature indicate dai termini preconcetto, abbaglio, cecità, miopia, oscurantismo e molti altri.

3. Ideologia come senso comune: cioè, l’ideologia corrisponde al senso comune, il senso comune è ideologia.

4. Ideologia come menzogna non deliberata, oscurantismo volontario ma non pianificato, auto-mistificazione semi-inconscia, contraffazione socialmente indotta e divenuta automatica nell’individuo.

5. Ideologia come truffa o inganno consapevole

6. Ideologia come falso pensiero in generale.

7. Ideologia come filosofia

8. Ideologia come visione del mondo a carattere sistematico, fondata su principi ed elaborata almeno per largo tratto in maniera consapevole

9. Ideologia come intuizione del mondo a carattere emotivo, religioso, irrazionale, o comunque diverso dall’esame scientifico del mondo stesso

10. Ideologia come sistema di comportamenti fondati su di una struttura di valori, al limite su di un unico valore assunto come fondamentale e generatore di altri valori.

11. Ideologia come sentimento riferito a classi di cose appartenenti alla sola natura, o alla sola società, o a un qualche rapporto fra le due.

Se si tiene conto di questo spettro, non si ha difficoltà a ricondurre le giustificazioni avanzate da Piketty ad una o a più di una di esse. Rimane il fatto inconfutabile che quale che sia il consenso accordato dalla popolazione all’ideologia in questione, essa dalla terza alla ottava, è prodotta univocamente dai ceti dominanti.

Cacciato dalla porta, insomma, Marx rientra dalla finestra…

4.

Veniamo dunque alle proposte avanzate da Piketty per salvare il Capitalismo dalla sua deriva neoproprietaristica.

Al riguardo, occorre rilevare immediatamente una contraddizione. L’analisi dell’ipercapitalismo ha posto di fronte ad un progresso apparentemente inarrestabile della disuguaglianza. Ciò nondimeno Piketty introduce le sue proposte sulla base di una singolare riflessione: “il modello del capitalismo “duro e puro” ha conosciuto molteplici varianti e modifiche che hanno contribuito a cambiare il concetto di proprietà privata rispetto a quello che vigeva nel XIX secolo, soprattutto attraverso il sistema giuridico e sociale e il sistema fiscale. I sistemi giuridico e sociale hanno permesso di limitare il potere dei proprietari, offrendo agli inquilini strumenti di protezione contro gli sfratti e le variazioni degli affitti; o, talvolta, dando loro la possibilità di acquistare a prezzi bassi abitazioni o fondi dopo lunghi periodi di locazione e utilizzo, il che equivale in pratica a una redistribuzione della proprietà. Allo stesso modo, i poteri degli azionisti nelle società sono stati regolati dal diritto del lavoro e dalla legislazione sociale, introducendo in alcuni paesi la condivisione dei diritti di voto tra i rappresentanti dei dipendenti e gli azionisti all’interno dei consigli di amministrazione, situazione che potrebbe determinare una nuova ed effettiva ridefinizione del diritto di proprietà. Inoltre, il sistema fiscale ha contribuito a ridurre i diritti dei proprietari. La tassa di successione progressiva – le cui aliquote per i lasciti più importanti nel corso del XX secolo hanno raggiunto il 30-40% nella maggior parte dei paesi sviluppati (o addirittura il 70-80%, per parecchi decenni, negli Stati Uniti e nel Regno Unito) – equivale di fatto a trasformare la proprietà permanente in una forma di proprietà temporanea. Ogni generazione può accumulare grandi patrimoni, a condizione che ne restituisca alla comunità una quota consistente al momento del passaggio alla generazione successiva o ad altri potenziali eredi, che devono quindi poter ripartire ad accumulare da una nuova base. L’imposta progressiva sul reddito, le cui aliquote nel XX secolo hanno raggiunto livelli paragonabili a quelli dell’imposta sul patrimonio (o anche più elevati, nei paesi anglosassoni), che storicamente colpiva gli alti redditi da capitale, ha reso molto difficile la perpetuazione nel tempo dei grandi patrimoni (se non accettando un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita).”

È evidente che se questo fosse vero, non ci troveremmo nella situazione in cui siamo. Ciò nondimeno Piketty scrive: “Per superare il capitalismo e la proprietà privata e attuare il socialismo partecipativo, propongo di procedere su queste due linee e di consolidarle. In sintesi, è possibile elaborare un sistema giuridico e fiscale che consenta di andare ben al di là di quanto si sia fatto finora, da un lato istituendo una vera proprietà sociale del capitale grazie a una maggiore condivisione del potere nelle imprese, e dall’altro istituendo un principio di proprietà temporanea del capitale, per mezzo di un’imposta fortemente progressiva sui grandi patrimoni, che permetta di finanziare una dotazione universale di capitale e la circolazione permanente della proprietà.”

Le proposte sono dunque le seguenti:

1) Condividere il potere nelle imprese

“I sistemi di ripartizione dei diritti di voto nelle aziende sono in vigore, nei paesi di lingua tedesca e in quelli scandinavi, fin dal periodo a cavallo tra gli anni quaranta e cinquanta del Novecento. I rappresentanti dei dipendenti hanno la metà dei voti nei consigli di amministrazione in Germania e un terzo dei voti in Svezia”

“Tutti i dati a nostra disposizione indicano che questa esperienza ha avuto un pieno successo. Le regole della cogestione hanno consentito un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nella definizione delle strategie a lungo termine delle imprese, e un equilibrio tra l’onnipotenza (spesso dannosa) degli azionisti e gli interessi finanziari a breve termine dell’azienda.”

“Per quanto promettente, la cogestione tedesca e scandinava ha molti limiti: per esempio, in caso di parità, gli azionisti hanno sempre il voto determinante.

[…]

Il problema è se non sarebbe più giusto limitare i voti dei maggiori azionisti nelle grandi aziende, al di là del fatto che la metà dei voti andrebbe comunque ai rappresentanti dei dipendenti.”

“Deconcentrare la proprietà e limitare i diritti di voto dei maggiori azionisti sono i due metodi più naturali per andare al di là della cogestione tedesca e scandinava.”

2) L’imposta progressiva sulla proprietà e la circolazione del capitale

“Una volta accettata l’idea che la proprietà privata continuerà ad avere un ruolo in una società giusta – in particolare nelle piccole e medie imprese –, è essenziale istituire norme istituzionali che impediscano la concentrazione incontrollata della ricchezza, cosa che non avrebbe alcuna utilità dal punto di vista dell’interesse generale, qualunque siano i motivi che sollecitano una simile concentrazione.”

“Per impedire che si ristabilisca una concentrazione eccessiva di ricchezza, le imposte progressive sulle successioni e sul reddito dovranno continuare anche in futuro a svolgere il ruolo che hanno avuto per decenni nel XX secolo, quando al vertice del modello distributivo della ricchezza e del reddito si applicavano tassi del 70-90% o anche superiori (specie negli Stati Uniti e nel Regno Unito). E oggi siamo in grado di dire che quei decenni furono il periodo caratterizzato dalla più forte crescita mai registrata. Al tempo stesso, l’esperienza storica indica che queste due tasse non sono sufficienti e che devono essere integrate da un’imposta progressiva annuale sui patrimoni, che dovrebbe rappresentare lo strumento fondamentale per garantire una reale circolazione del capitale.”

“Una serie di motivi giustificano questa strategia fiscale. In primo luogo, rispetto all’imposta sul reddito, la tassa sulla proprietà è meno facile da manipolare, specie per le grandi fortune familiari, per le quali il reddito fiscale rappresenta spesso una frazione insignificante del patrimonio, mentre la parte sostanziale del reddito economico si accumula nelle holding familiari o in strutture ad hoc. Se ci si limita ad applicare un’imposta progressiva sul reddito, quasi automaticamente i grandi patrimoni avranno un carico fiscale irrisorio, rispetto alla loro reale ricchezza.”

“Rispetto alla tassa progressiva sulle successioni, che è anch’essa una forma di imposta sulla proprietà (nel senso che dipende esclusivamente dal fatto di detenere delle proprietà, e in questo caso dalla loro trasmissione, a prescindere da qualsiasi reddito), il vantaggio della tassa annuale sul patrimonio è che si adatta molto più rapidamente ai cambiamenti patrimoniali e alla capacità di contribuire dei diversi soggetti.”

3) La diffusione della ricchezza e la dotazione universale di capitale

“L’imposta progressiva sul patrimonio si pone come strumento indispensabile per garantire una maggiore circolazione del capitale e una distribuzione della ricchezza più ampia di quanto non sia accaduto finora. La tassazione progressiva sulle successioni e sul reddito, così come viene applicata dall’inizio del XX secolo, ha sicuramente contribuito a una significativa riduzione delle disuguaglianze di reddito e di patrimonio nel corso del Novecento e nei paesi capitalisti, sia in Europa, sia negli Stati Uniti o in Giappone. Per quanto importante sia la dimensione di questo storico cambiamento, non bisogna dimenticare che la proprietà non ha mai smesso di essere estremamente concentrata.

[…]

La diffusione limitata della ricchezza implica che il gruppo del 50% dei più poveri ha sempre avuto poche opportunità di partecipare alla vita economica, e in particolare alla creazione e alla gestione di imprese. Una situazione che non corrisponde certo al livello ideale di partecipazione al quale deve tendere una società basata sull’uguaglianza. Sono stati fatti numerosi tentativi per diffondere la ricchezza in modo più ampio, specialmente attraverso riforme agrarie finalizzate a redistribuire i grandi latifondi di centinaia o migliaia di ettari, per consentire alle classi rurali modeste di lavorare sulla propria terra e di raccoglierne i frutti (anziché pagarne l’affitto ai proprietari).

[…]

Le riforme agrarie si basano in genere sull’assunto che sia sufficiente la redistribuzione una tantum della proprietà perché di lì in poi la società si sviluppi per sempre in piena armonia. Ma l’esperienza storica dimostra che la grande disuguaglianza fondiaria tende sempre a riformarsi in modi diversi, via via che le società agricole del passato lasciano il posto a società basate sulla proprietà industriale, immobiliare e finanziaria.

[…]

Se si desidera davvero distribuire la ricchezza e consentire al gruppo del 50% dei più poveri di detenere una parte significativa degli asset e di partecipare pienamente alla vita economica e sociale, appare indispensabile generalizzare il concetto di riforma agraria, trasformandolo in un processo permanente riguardante l’intero capitale privato.”

In breve: “Il sistema fiscale di una società giusta si dovrebbe basare su tre grandi imposte progressive: un’imposta progressiva annuale sulla proprietà, un’imposta progressiva sulle successioni e un’imposta progressiva sul reddito. Nel regime ipotetico proposto, l’imposta annuale sulla proprietà e l’imposta sulle successioni coprirebbero un totale di circa il 5% del reddito nazionale, somme che verrebbero interamente utilizzate per finanziare la dotazione di capitale universale. L’imposta progressiva sul reddito, che comprende anche i contributi sociali e l’imposta progressiva sulle emissioni di CO2, coprirebbe circa il 45% del reddito nazionale e finanzierebbe tutte le altre spese pubbliche, in particolare il reddito di base e il welfare (compresi servizio sanitario nazionale, istruzione pubblica, sistema pensionistico ecc.)”

L’adozione di queste imposte porterebbe ad un socialismo partecipativo: “il modello di socialismo partecipativo che si propone è fondato su due principi essenziali che mirano a superare l’attuale sistema della proprietà privata: da un lato, la proprietà sociale e la condivisione dei diritti di voto nelle imprese; dall’altro, la proprietà temporanea e la circolazione del capitale. Combinando i due principi, si istituirebbe un sistema di proprietà molto diverso dal capitalismo privato come lo conosciamo oggi, e che costituirebbe un vero e proprio superamento del capitalismo stesso.

Si tratta di proposte che potrebbero sembrare radicali, ma in realtà sono in linea con un’evoluzione iniziata alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX, per quanto riguarda sia la condivisione del potere nelle imprese, sia l’aumento della tassazione progressiva. Questa dinamica evolutiva si è interrotta negli ultimi decenni, da un lato perché la socialdemocrazia non è stata in grado di rinnovare e internazionalizzare il suo progetto; dall’altro perché il drammatico fallimento del comunismo di stile sovietico ha inaugurato in tutto il mondo, a partire dagli anni ottanta e novanta del secolo scorso, una fase di deregolamentazione incontrollata e di rinuncia a ogni ambizione egualitaria (della quale la Russia attuale e i suoi oligarchi costituiscono senza dubbio il caso più estremo). L’abilità con cui i promotori della rivoluzione conservatrice e neoproprietarista degli anni ottanta e i sostenitori della linea nazionalista e anti-immigrazione sono riusciti a colmare questo vuoto politico-ideologico hanno fatto il resto. Tuttavia, dopo la crisi del 2008 ha preso forma una nuova tendenza di pensiero, con una moltiplicazione dei dibattiti e delle proposte di nuove forme di condivisione del potere e di tassazione progressiva. L’ideologia neoproprietarista è ancora molto viva, così come la tentazione di ricadere nel nativismo, ma si percepiscono nettamente i segnali di un’evoluzione. Gli elementi qui descritti non fanno che inscriversi in questa nuova tendenza, tentando d’inquadrarla in una prospettiva storica più generale.

In particolare, il concetto di proprietà temporanea rappresentato dalla tassa progressiva sulla proprietà è, in sostanza, solo un’estensione delle forme di proprietà temporanea che già erano implicite nella tassazione progressiva sulle successioni e sui redditi sperimentata nel XX secolo. Tutti questi dispositivi istituzionali si basano su una visione della proprietà come relazione sociale, che come tale deve essere regolata. L’idea che esistano proprietà strettamente private e dei diritti naturali e inviolabili di determinate persone su determinate proprietà resiste difficilmente all’analisi. “

Si tratta, né più né meno di un libro dei sogni, tanto più che Piketty non chiarisce minimamente quali forze sociali e politiche sono attualmente in grado di farsi carico delle sue proposte.

Se questo è vero, le conclusioni del saggio attestano un inguaribile ottimismo, che l’autore, peraltro, esplicita nell’Introduzione. È evidente che l’essere stato definito, a seguito della pubblicazione del primo saggio, il Marx del XXI secolo lo inorgoglisce anche se lo costringe a prendere le distanze dal precursore. Egli scrive:

“La storia di ogni società è stata fino a oggi solo la storia della lotta di classe”, scrivevano nel 1848 Friedrich Engels e Karl Marx nel Manifesto del Partito Comunista. La dichiarazione rimane attuale, ma alla fine di questo studio sarei tentato di riformularla in questo modo: la storia di ogni società è stata fino a oggi solo la storia della lotta delle ideologie e della ricerca di giustizia. Le idee e le ideologie nella storia sono importanti. L’obiettivo sociale, per quanto importante, non basta per forgiare una teoria della società giusta, una teoria della proprietà, dei confini, della tassazione, dell’istruzione, dei salari, della democrazia. Senza risposte precise a questi complessi problemi, senza una chiara strategia di sperimentazione politica e di apprendimento sociale, nessuna lotta può avere un risultato politico chiaro e, una volta conquistato il potere, potrebbe istituire strutture politico-ideologiche ancora più oppressive di quelle che si volevano abbattere.

La storia del XX secolo e quella del disastro comunista impongono oggi un attento studio dei regimi basati sulla disuguaglianza e delle loro giustificazioni, ma soprattutto dei dispositivi istituzionali e delle modalità di organizzazione socioeconomica che possono garantire un’autentica emancipazione umana e sociale. La storia della disuguaglianza non può essere ridotta a un eterno confronto tra gli oppressori del popolo e i suoi orgogliosi difensori, si basa – per l’una e per l’altra parte – su sofisticate costruzioni intellettuali e istituzionali, che non sono esenti da ipocrisie o dalla volontà dei gruppi dominanti di conservare il potere, ma che meritano comunque di essere studiate attentamente. A differenza della lotta delle classi, la lotta delle ideologie si basa sulla condivisione di conoscenze ed esperienze, sul rispetto dell’altro, sul dibattito e sulla democrazia. Nessuno sarà mai il depositario della verità assoluta sulla proprietà giusta, sui confini giusti, sulla democrazia giusta, sulla tassazione o sull’istruzione giusta. La storia delle società umane può essere vista come la storia di una ricerca di giustizia. Solo il meticoloso confronto delle esperienze storiche e personali e un dibattito che sia il più esteso e ampio possibile consentono di progredire in quella direzione.

La lotta delle ideologie e la ricerca di giustizia si basano anche sull’assunzione di posizioni chiare e di confronti duri. Sulla base delle esperienze analizzate in questo libro, sono convinto che sia possibile andare al di là del capitalismo e della proprietà privata e istituire una società giusta, fondata sul socialismo partecipativo e sul federalismo sociale.”

5.

Capitalismo e Ideologia, nonostante le critiche che ho avanzato, è un saggio straordinario nella misura in cui esso “fotografa” lo stato di cose esistente nel mondo intero, ne ricostruisce la lunga storia, e sottolinea la necessità di un cambiamento radicale. Come possa di fatto prodursi tale cambiamento, e ad opera di chi, rimane del tutto oscuro.

Luigi Anepeta, Riflessioni su Capitalismo e Ideologia di Thomas Piketty, La Nave di Teseo, 2020